自平衡法 零位移

【毋庸讳言零位移 】 凡经常认真做自平衡法静载试验的检测人都知道,自平衡法加载结果,往往得到的桩身位移量很小,且明显小于相同桩型的堆载法得到的沉降量, 许多项目更是位移几乎为零,此称为“零位移”现象。 自平衡法引入我国十多年以来,围绕“零位移”现象,业内人士心结重重,患得患失,百态尽出。 【天经地义零位移】 其实,根据自平衡法与传统加载方法的固有区别,稍加分析就可以明白:“零位移”现象很可能是客观合理的,并非像许多人想象那样大逆不道。

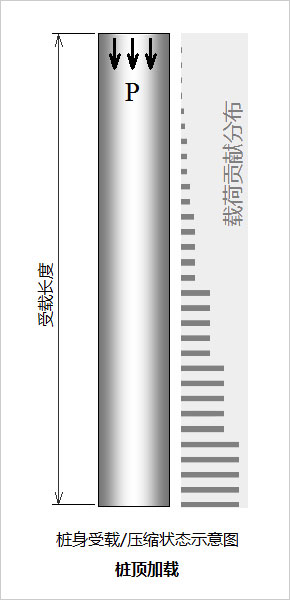

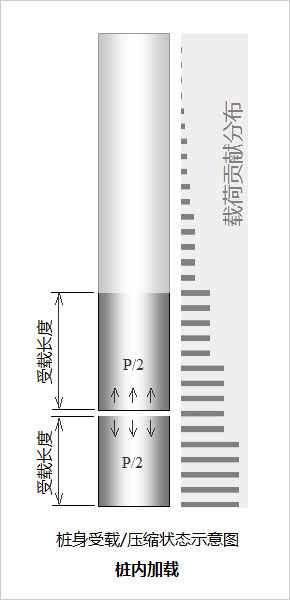

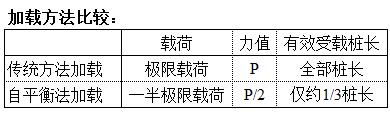

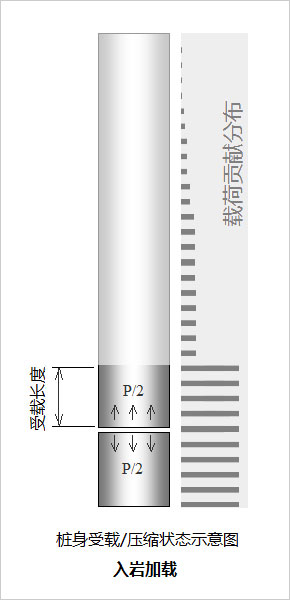

传统加载法和自平衡法加载分析对比如下: 1、载荷力值和桩身受载长度的差异 参考附图:典型的摩擦端承桩

对于相同桩型,两种加载方式在桩身受压长度和力值方面存在巨大的差异:

传统方法,以极限载荷力值,对全部桩身长度加载。

自平衡法,以一半的极限载荷力值,对约1/3的桩身长度加载。

传统方法,以极限载荷力值,对全部桩身长度加载。

自平衡法,以一半的极限载荷力值,对约1/3的桩身长度加载。

因此,对于相同桩型,由于载荷力值和受载桩身长度的固有差异,自平衡法加载得到的位移,明显地、远远地小于传统加载方法,这是天经地义的结果!

2、载荷传递顺序、方向的差异

参考另外一种常见桩型 - 嵌岩桩,两种加载方式在加载发力点方面存在巨大的差异:

因此,对于相同桩型,由于载荷力值和受载桩身长度的固有差异,自平衡法加载得到的位移,明显地、远远地小于传统加载方法,这是天经地义的结果!

2、载荷传递顺序、方向的差异

参考另外一种常见桩型 - 嵌岩桩,两种加载方式在加载发力点方面存在巨大的差异:

传统方法,在桩顶加载,载荷沿着整体桩身长度,由上向下、由次要土层向主力土层或持力层逐渐过渡,有漫长的传递载荷、压缩桩身的机会。

自平衡法,在桩底加载,荷载箱桩身底部主力土层(或持力层)的位置直接发力,只有很短的传递载荷、压缩桩身的机会。

传统方法,在桩顶加载,载荷沿着整体桩身长度,由上向下、由次要土层向主力土层或持力层逐渐过渡,有漫长的传递载荷、压缩桩身的机会。

自平衡法,在桩底加载,荷载箱桩身底部主力土层(或持力层)的位置直接发力,只有很短的传递载荷、压缩桩身的机会。不动则已,一动惊人,极端情况下,出现明确位移的时候,加载几乎也就该结束了。(桩基载荷试验 爆炸法 了解一下) 因此,对于这类桩型,自平衡法加载得到位移几乎为零,也是天经地义的结果! 划重点: --------------------

你只顶那么短的一截短桩,

你只用人家一半的力,

你还是直接顶根部,

就这样,你还想和人家比位移大小 ... 你有点儿太难为自己了吧!

-------------------- 【庸人自扰零位移】 自平衡法加载应该出多大位移算是合适?

凭什么要和传统加载法比位移大小?

哪个技术标准规定过位移下限? 其实,“零位移”现象本来就是一个伪命题,有自作多情之嫌。何以解忧?唯有自信! 技术自信:

认真解析自平衡法加载原理,接受其与传统加载法的客观差异。 产品自信:(归根结底是荷载箱自信,那些山寨荷载箱就算了)

检测荷载箱。

亲自检测荷载箱。

我帮你亲自检测荷载箱。

联合第三方共同会诊检测荷载箱。 然后,自信地安装荷载箱,自信地加载,自信地读位移,自信地写试验报告。 切~,多大点儿事儿!

警示: